専科について

シュタイナー学校のカリキュラムは、「エポック授業(主要な学び)」と「専科の学び」で構成されています。

シュタイナー教育の「専科の学び」では芸術的な手法が織り込まれ、子どもの成長に合わせたカリキュラムが配慮されています。

外国語(英語・ドイツ語)や音楽、体育、オイリュトミー、手仕事、木工、美術、園芸など、それぞれの科目が他の学びと有機的につながり、“あたま”(知性)・“こころ”(感情)・“からだ”(意志)にバランスよく働きかけます。

オイリュトミー

オイリュトミーは言葉や音楽を身体や空間での動きを通して表現する芸術で、シュタイナー教育独自の教科でもあります。全学年を通して子どもの成長過程にふさわしい質の動きをすることで、自分と他者・世界との関わりを深く体験し、社会性・協調性や、ものごとの本質をとらえる力が養われます。

オイリュトミーの「オイ」は、ギリシャ語源で「美しい」の意味があり、「リュトミー(rythmy=リズム)」と結びついて、美しいリズム=オイリュトミーという言葉になりました。オイリュトミーは人間の生命力へも働きかけることから、心身の健康を維持する役割も担っています。

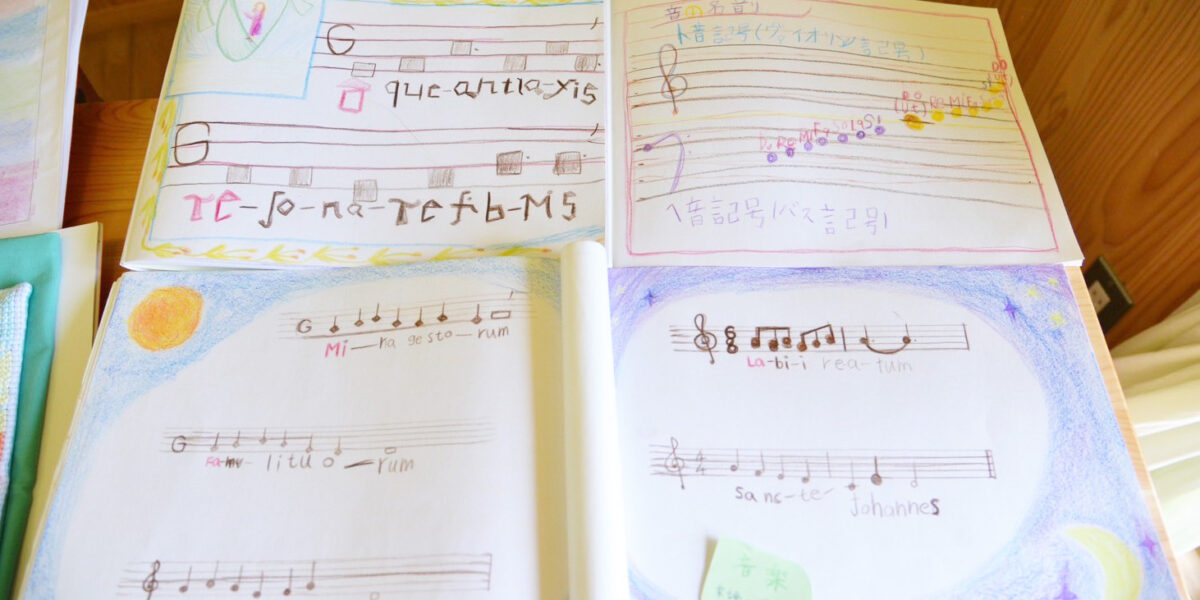

音楽

1・2年では、音の響きに浸り、歌やリズムに合わせて体を動かし ながら、音楽の質を味わいます。3・4年では、生徒それぞれの魂に寄り添える弦楽器を習い始め、高学年からアンサンブル授業に参加し、大人数のなかでの調和を体験します。5・6年から始まる音楽理論では、 今まで何気なく聞いていた楽曲の裏側にある法則性について知り、 高等部で学ぶ現代音楽や音楽史の授業へと続きます。

シュタイナー教育において、音楽は欠かすことのできないものです。朝のエポック授業でも歌やリコーダーから始まることが多く、専科としての音楽の授業も週に2回行われます。

まずは旋律や音の響きを「聴くこと」で、子どもの集中力、耳を澄ます力を養います。また、「演奏すること」「歌うこと」で音の響きを自分で表現します。そして、他の人と「合奏すること」で社会性が育まれます。

水彩

濡らした紙の上に水で溶いた絵の具を載せる画法を通して、色と親しみ、色の世界に浸り、色の質を体験することから始めます。学年があがるにつれて、外界の事物やエポック授業に関連したものを描いていき、高学年になると木炭画等、他の画材も使う美術の時間として発展します。

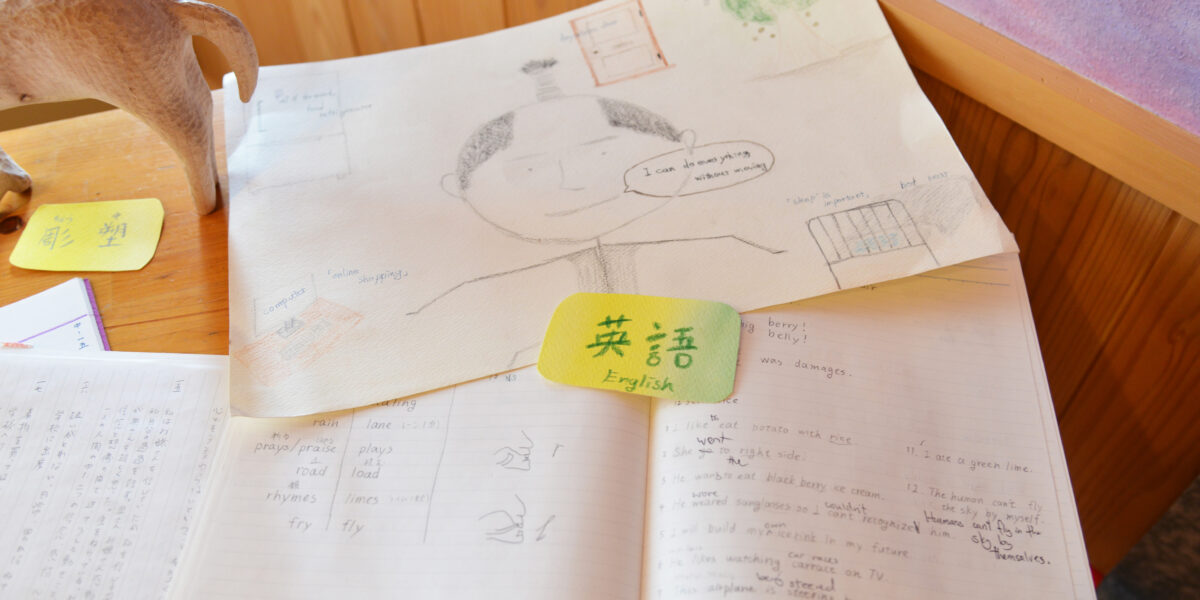

外国語

当学園では、英語と韓国語を1年生から学びます。ゲームや詩・歌・手遊び・お話等を通して、からだ全体で外国語を感じ、母国語を学ぶように吸収します。3年生以降、文字・文法・作文等を学びます。異なる文化や価値観に親しむことで、多様な考え方を受け入れる土台をつくります。

手仕事

五感を使ってさまざまな素材の質を体験することから始め、笛入 れ・色鉛筆入れ・帽子・靴下など、日々の生活で実際に使えるものをつくります。手先を器用に動かせるようになることは、柔軟な思考の土台作りを助けます。

シュタイナーは「手仕事こそが知性です」と語っています。幼少期から手先をしっかり動かすことが、高等部になったときの論理的思考力につながります。また、身近なものを自分の手で作り出す経験が、クリエイティブな力を育みます。

低学年では手に優しい感触の羊毛や毛糸で作品を作りはじめ、高学年になるにつれ、次第に木や金属など固い素材を扱うようになります。作品は、その時期に学んでいるエポック授業に関連したものや生活に密着したもので、目標をもって手仕事に取り組むことで、集中力や注意力、構成力などが養われていきます。カリキュラムは子どもが成長していく過程を意識して組まれ、12年間の手仕事を通じて、文化として受け継がれてきた様々な技術を身につけ、よく働く、しなやかな手を育てていきます。

彫塑

木材や粘土など、素材の質の違いを感じながら、自分の意図するかたちに作りあげるプロセスの体験と、空間を把握する能力を養います。また、道具の扱い方を通して、自分の身体をコントロールし、協働させて使うことを学びます。

対象物がより大きく、硬くなります。生徒たちは全身を使って目の前の素材に対峙します。木工を通して実用性のあるものをつくることで、生徒たちは現実世界としっかりむすびついていくことができます。何をつくるのかを考えて限られた期間内に完成させることで、計画性も養われます。

練習

漢字や計算の反復練習、季節の行事の準備等、クラス担任に委ねられています。