エポック授業について

エポック授業とは

エポック授業(メインレッスン)は、シュタイナー教育の特徴的な学びの時間で、特定の教科を3~4週間の期間にわたり集中的に学びます。

毎朝100分ほどの授業で、物語を聞いたり、体を動かしたり、実際に体験したり、芸術的な表現を取り入れるなど、多様な方法で学びを深めていきます。

このような学びを通じて、教科への理解が深まるだけでなく、思考力、想像力、そして問題解決力が自然と育まれます。

さらに、国語、歴史、数学、科学といった教科においても、実生活や心の成長に結びつく工夫をすることで、子どもたちは学びに深く没入し、その経験を自らの力としていくことができます。

リズムの時間

エポック授業の冒頭には、体を動かす「リズムの時間」があります。歌や笛、詩の暗唱や手遊び、お手玉などを使ったアクティビティを行い、体の感覚を目覚めさせます。また、その日の学びの導入として、例えば1年生であれば、言葉遊びや数え歌に合わせて動くことで、文字や言葉、数字や数を体全体で学びます。

学年があがるにつれて、カノンや合唱・合奏、ジャグリングなどにも取り組みます。毎日繰り返すことで、できなかったことができるようになり、自身やクラスの成長を実感できます。

主要科目の学び

リズムの時間を経て目覚めた心身で主要科目等の学びに入ります。

数週間続く学びとは、例えば、1年生は国語を3週間、そのあと算数が3週間というように、毎日連続して授業が展開していきます。

その期間を終えたあとは学んだ内容を眠らせ、一定期間おいて再び想起するというリズムを繰り返します。

そうすることで、学びが子ども達の中に深く浸透していきます。

前日の学びの振り返りから始まり、驚きや感動に満ちた時間を過ごし、翌日の予感にわくわくしながらその日の学びを終えます。

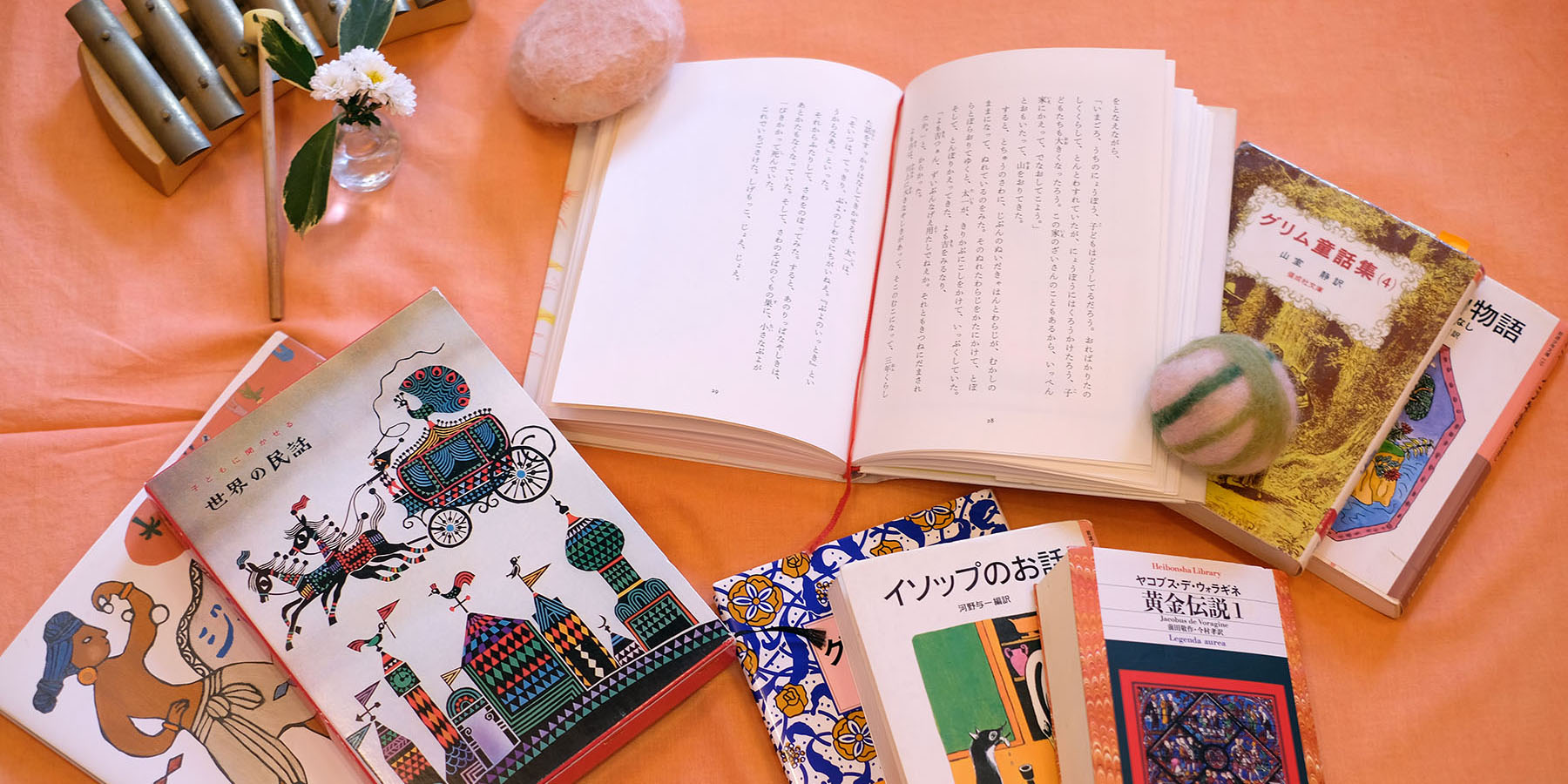

素話

エポック授業の締めくくりは担任の語る素話です。

静かに耳を傾け、子どもそれぞれがお話のイメージを思い描きます。1年生は主にグリム童話や世界の昔話を語り、2年生では動物寓話や聖人伝、さらに学年があがると郷土学・動物学などの主要科目の内容を語って聞かせます。

呼吸できる学び

エポック授業の100分間は、動きのあるリズムの時間、集中して机に向かう時間、静かにお話を聞く時間など、呼吸のように「吸う」要素と「吐く」要素を組み合わせて構成していきます。

また、エポック授業を終えると、曜日ごとに決まった専科の授業があります。体育などの活動的な授業は1日の中でも後半に組むよう配慮するなど、1日の流れや、1週間の流れも大切にした、大きな呼吸となるような時間割を組んでいます。

教科書がない学び

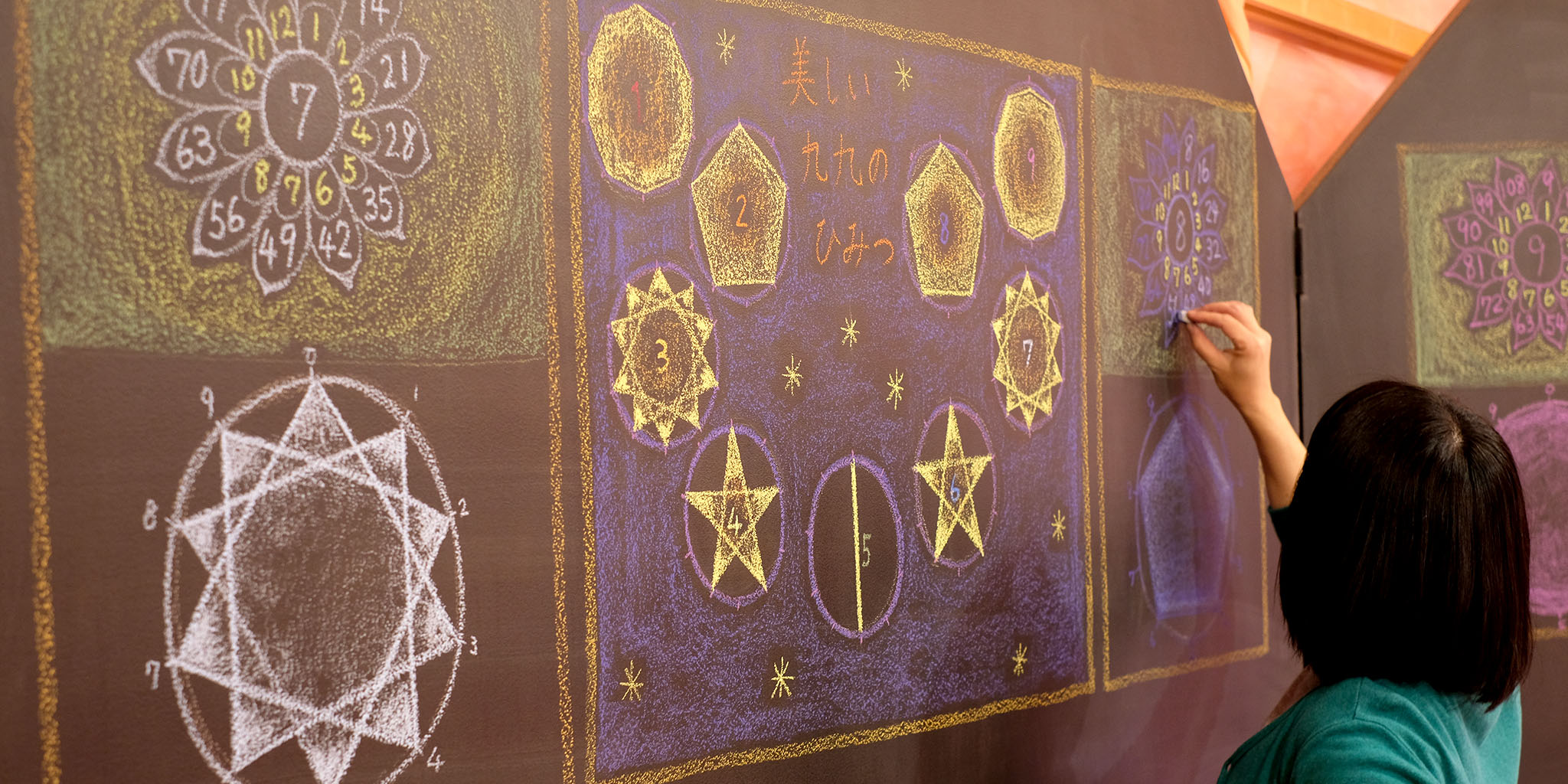

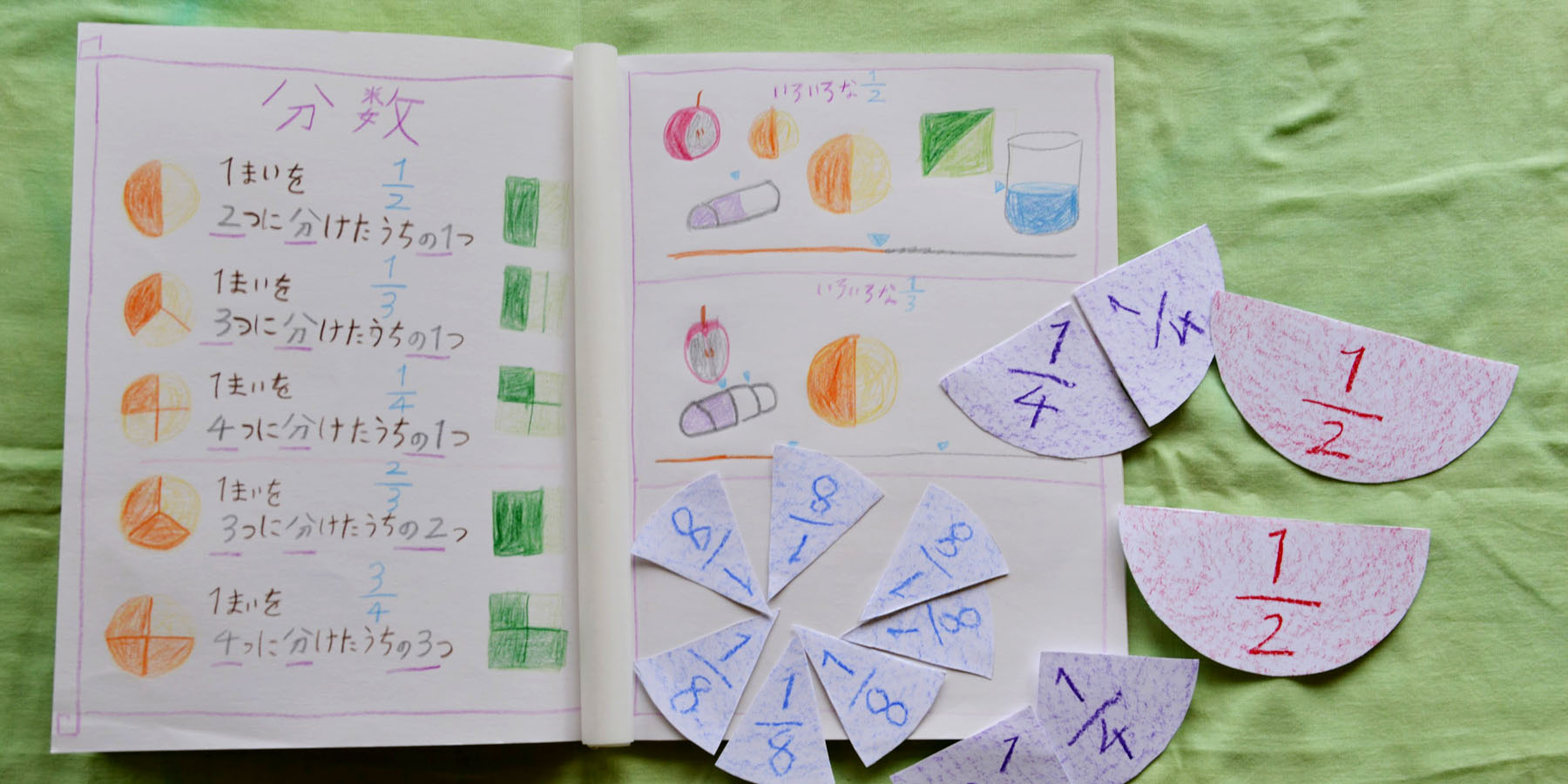

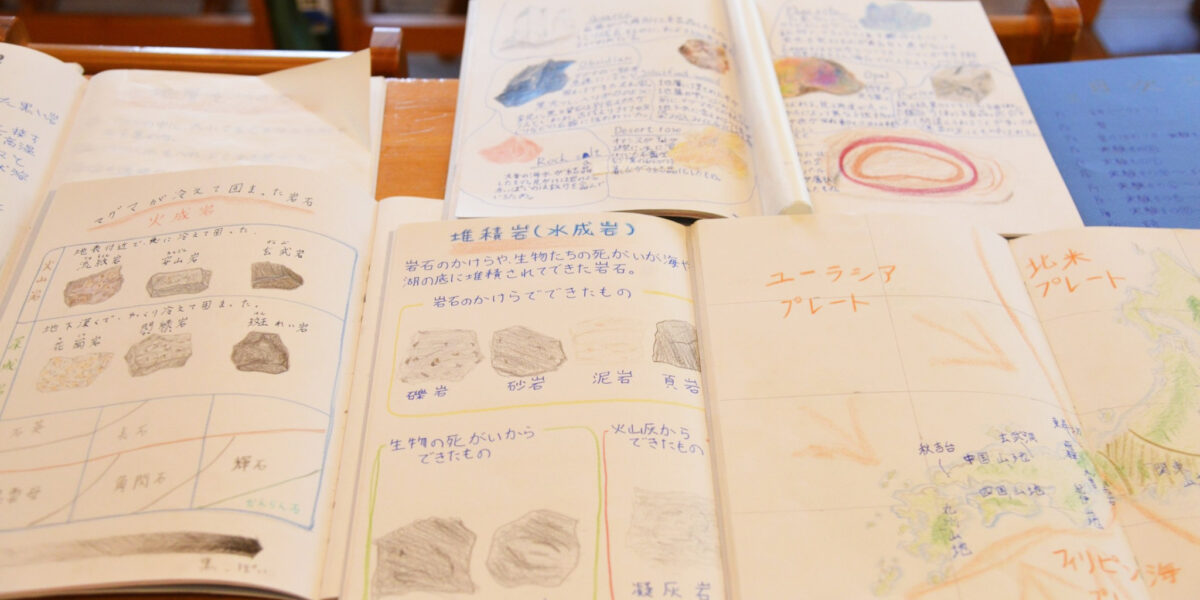

シュタイナー教育では、教科書は用いません。教員が語ることや板書されたことをノートにまとめることで、それが一人ひとりの教科書となります。低学年のうちは担任が黒板に書いた通りに写しますが、学年が上がるにつれて徐々に文章を書く練習を重ねていきます。こうした段階を経て、高等部では、講義・資料・実習の内容を自分でまとめることができるようになります。

カリキュラムの枠組みはありますが、エポック授業の具体的なテーマ・教材の選択は担任・担当教員に委ねられています。これは、目の前の子ども達に最もふさわしい授業を担任が創り出すことが大切だと考えているからです。

数年後の子どもの学びのために予め布石を打つこともあります。

有機的な学びのつながり

エポック授業の学びは、学年・教科の壁を越えて有機的につながっています。

例えば、郷土学の学びから、日本地理、世界地理へと広がっていきます。その過程で歴史や地学などとも重ねながら学びを深めていきます。

また、専科ともつながりをもたせています。

例えば、分数のエポックが始まると、音楽で四分音符や二分音符を学び、オイリュトミーではリズムを分割する動きをします。